本文转自:证券日报

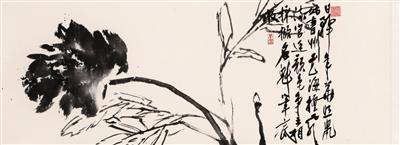

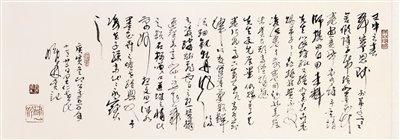

于希宁 水墨花卉卷 28cm×500cm 1992年(局部)

于希宁 水墨花卉卷 28cm×500cm 1992年(局部)

于希宁 水墨花卉卷 28cm×500cm 1992年(局部)

于希宁 水墨花卉卷 28cm×500cm 1992年(局部)

于希宁 水墨花卉卷 28cm×500cm 1992年(局部)

余见于希宁先生之画颇多,但手卷较少,这大概是现代书画欣赏的途径发生了变化,昔时文人把玩的手卷不太适宜现代展览之便的缘故。因为我特别喜欢手卷的章法,1992年春,建议先生作花卉长卷,先生遂作长卷两幅,每一幅都很精彩,《水墨花卉卷》为其一。

该卷高28厘米,长5米,用的是旧时日本障子纸。全卷六段,绘六种花木,每段都有题诗,堪称诗画合璧,诗、书、画、印“四全”。

自右首起,首绘牡丹,题诗是:“旧丽年华照鼠姑,曹州花海擅风流。宫廷颜色争王朝,采撷名魁笔底收。”(按“鼠姑”为牡丹别名)

次绘绣球,题:“太湖三月花敷锦,更爱横云飞雪球。”

再绘双橘,题五绝曰:“连理黄山松,玉泉蒂并函。天公多美事,一柄两黄岩。”

第四段画山茶,录俞国宝句:“玉洁冰寒自一家,地偏惊时此山茶。归来不负西游眼,曾识人间未见花。”

第五段画水仙,题句是:“天上人间都起舞,月宫仙子下瑶台。”

最后画石榴,题:“枝头开口迸,妙在刹那情。”

见此卷者,无不称妙。

此卷之妙,一是构成之妙。四时花卉本不相干,却顾盼左右,相互照应:一枝牡丹自右下向左上探去,绣球花枝却从相反方向(即从左上向右方)伸来,山茶枝子又变方向,从左下向右上运行;绣球与山茶间巧妙地垂下并蒂双橘,尺幅虽小,但平添不少趣味;水仙花自下向上左右舒展,石榴便变化方位,从右上向左下俯掷,这种安排合乎物性,合乎情理,也合乎画理,出于自然,又极严谨。花枝走向本已自成佳构,更以书法(即题诗)穿插于花间,长长短短,高下参差,富有节律。最后钤上的那几方红印,或朱或白,或方或圆,亦极考究,宛如跳荡在花间的几颗宝石熠熠闪光。长卷的构成在中国画的诸种结构方式中又是较独特的一种,难度也大,弄不好就有拼凑感。像这样的一幅信手挥就的长卷,事先没有草图,画什么,怎样布局,用什么笔法,都在随机应变的一刹那间。这一刹那间实际上凝聚了画家一生的艺术修养、功夫才情和性情品格,正像于希宁先生在他的另一幅长卷里的题诗所说“妙构乘兴挥健笔,神催惹得洒洁风”,可以说此卷之洒脱与构成极相关,已臻“清水出芙蓉”的自如境界。

此卷之妙,二为笔墨之妙。手卷的笔墨妙处,除了中国画的一般要求之外,还要有与整幅手卷的构成相谐的笔墨上的节奏和气韵。譬如此卷,牡丹花头以墨色点垛,枝叶却施以线条,下面的绣球、山茶便变化为勾花点叶之法,水仙纯用白描,石榴画法又近于牡丹画法,运笔施墨的变化便在跳度中赋审美心理以起伏,在差别中赋审美心理以激越,若通篇一法,便味同嚼蜡。当我把整幅画卷展开时,墨牡丹花头、绣球、山茶的墨叶和榴实便成为全卷墨色的量感焦点所在,而淡墨枯笔的白描水仙便是全卷的虚灵之处,更为画卷增加了些仙气。我想,在横向狭长的尺幅里,这种全卷的笔墨变化和量感的分布才是长卷笔墨结构的特殊之处。近观此卷,牡丹花头墨色的灵妙,绣球花枝折转的自如,橘实用笔的枯苍意味,山茶的坚挺力度,水仙的虚灵缥缈,石榴用笔施墨的变化,均可细细咀嚼,反复品味,若口含橄榄,余味无尽。此卷纯施笔墨,且笔精墨妙,已有纯化之美,诚如可染先生所说,是“笔墨胜处色无功”了。

此卷之妙,三为情趣之妙。花鸟画以情趣取胜,当然,这情趣不限于诙谐、幽默之趣,而包括各种各样的情感和文思。于希宁先生是善于画梅的画家,且多喜画各种花木,而极少写鸟兽虫鱼。在花木与画家之间建立了一种物我两忘的精神交流关系。此卷的牡丹少富贵之态而多风流之姿;其绣球正如题诗所言,每有“横云飞雪”之联想;友人赠橘有一柄两果者,遂信手拈来,寓“连理”“并蒂”之意;山茶,爱其“玉洁冰寒”之魂;水仙,慕其仙姿起舞之韵;石榴,则妙在开口迸珠的刹那之情。整幅画卷有冰清玉洁之心,风流潇洒之格,恰是老画翁性情和心境的写照。这使我想到,花卉长卷的情趣在花木形象自身,也在各花木的顾盼、照应之间的情语,也体现在同一画卷中各种相关的艺术形象在品格上的共性,即整体的内在联系。

于先生重视气格、文思,讲究“意出心思”,也一再鼓励我坚定“写意”是一种美学概念的观点(而不是指简笔一路的画体)。于希宁的情思、文意就自然而然地流露在他喜爱的艺术形象之中,他那花卉长卷的内美、那风流复高洁的情致就贯彻在他喜爱的花木之内。联想到艺术的文思、意趣,和这文思、意趣的自然流露,所以也才有了“意出心思自风流”这个题目。

晚年,于先生尤喜与中、青年弟子交游,总想多吸收些新鲜事物,并谋求变化些新意、新法。有时,他有意识地追求一种新的格调、新的方法;有时,又在有意无意间步入了一个新的境界。本文并无意专门研究花卉长卷的特殊规律,我只是想到了中国传统特有的手卷形式是一种特殊的美的形式,它在结构方式、运笔施墨及情意气韵的传达上确有自己的特殊要求,而有值得进一步研究的必要。在《八十七神仙卷》《韩熙载夜宴图》《清明上河图》、徐渭的《杂花卷》、八大山人的《河上花图卷》这些高仅一尺左右的手卷里,有着广阔的时空和耐人寻味不尽的艺术容量。而在现代的审美生活中,它亦可以陈列在美术馆的坡面柜中,可以装潢在居室或殿堂里,它自具有其他艺术形式不能替代的美。

(文/刘曦林)